ジムニー、シエラ、そしてノマドなど、オフロード車のカスタムで人気の高いパーツといえばオーバーフェンダーです。

見た目の迫力アップはもちろん、タイヤのはみ出し防止にも一役買うため、多くのオーナーがバンパーやリフトアップと組み合わせて装着しています。

しかし、オーバーフェンダーはバンパーやルーフラックと違い、保安基準や道路運送車両法上の特別なルールが適用される「指定外部品」。

取り付け方や寸法次第では、車検不適合や軽自動車から普通車への区分変更になるケースもあります。

今回は、オーバーフェンダーを取り付ける際に必ず押さえておきたいポイントを、わかりやすく解説します。

1. オーバーフェンダーは「指定外部品」

道路運送車両法施行規則 第19条では、自動車外装部品を指定部品と指定外部品に分けています。

■ 指定部品とは?

国が「ユーザーが自由に交換しても安全性や公害防止に大きな影響がない」と判断した部品のこと。

例えば以下のようなパーツが該当します。

(例)

- ルーフラック

- バンパー

- サスペンションのコイルやショックアブソーバー

- グリル

- タイヤ・ホイール

- ウインチ

など

ポイント

指定部品は比較的自由に交換可能で、車検時の審査も緩やかです。

■ 指定外部品とは?

「指定部品」に含まれないすべての部品。

安全性や構造に影響を与える可能性が高いため、交換や取り付けに制限があります。

オーバーフェンダーはこの「指定外部品」に分類されます。

なぜ指定外部品なのか?

オーバーフェンダーはタイヤのすぐ横にあり、走行中の接触・巻き込みの危険性が高いため。

また、幅の増加や固定方法によっては車両区分や構造そのものを変える可能性があるため、国は特別な規制をかけています。

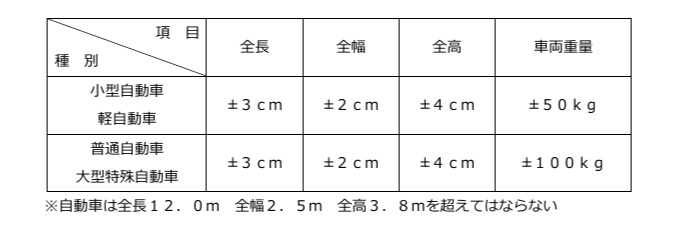

2. 寸法の「一定範囲」ルール

保安基準(道路運送車両法 第44条)では、車検証記載寸法と比較して以下の範囲内なら構造変更不要とされています。

- 全幅:±2cm

- 全長:±3cm

- 全高:±4cm

例:

純正全幅 1,475mm → 片側9mm(合計18mm)幅広 → ±2cm以内 → 記載変更不要

⚠ 軽自動車(ジムニー)の場合は特に注意

- 全幅が1,480mmを超えると普通車扱い

- 自動車保険区分も普通車に変更

普通車(シエラ・ノマド)

±2cm超過でも構造変更申請と車検ライン通過で合法化可能。

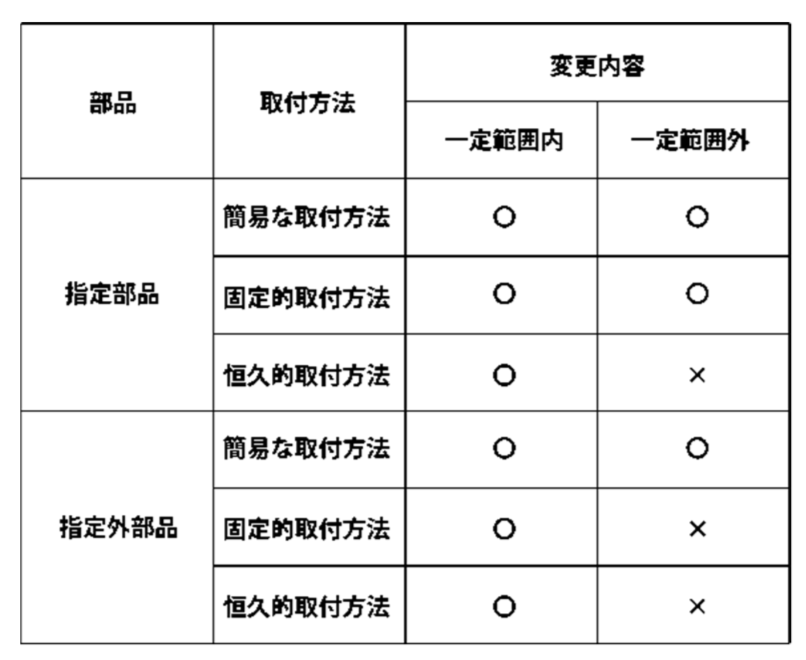

3. 取り付け方法による制限 「固定の度合い」がポイント

保安基準第18条・第19条では、部品の取り付け状態に関して次のように分類されます。

- 簡易的取り付け(工具不要、手で脱着可)

→ 例:ピン、マグネット、はめ込み式

→ ±2cm超過でも可(指定外部品の場合、唯一認められる取り付け方法) - 固定的取り付け(工具使用で脱着)

→ 例:ボルト・ナット、両面テープ

→ ±2cm以内なら可、超過するとNG(構造変更必要) - 恒久的取り付け(溶接・リベット等)

→ ±2cm以内なら可、超過は必ず構造変更対象

ちなみに:両面テープの盲点

剥がす際に工具や溶剤が必要と判断され、基本的に「固定的」に分類されます。

そのため±2cm超過時は違法扱いになるケースがあります。

4.マグネット式について

軽自動車検査協会によれば、マグネット式オーバーフェンダーは**「自動車部品」として認められません**。

- 固定されず、走行中に外れる危険性大

- 「積載物」扱いになる可能性あり(幅20%超過禁止ルール適用)

- タイヤのはみ出し防止として無効 → 違法改造状態

まとめ

オーバーフェンダーは見た目も機能も大きく変えられる魅力的なパーツですが、指定外部品であるため、寸法・取り付け方法・車両区分に関する法律を守る必要があります。

さらに「指定部品」との違いを理解することで、他のカスタムにも応用でき、車検・公道走行に強いカスタム知識が身につきます。

- ±2cm以内なら構造変更不要(軽は特に注意)

- ±2cm超なら簡易的取り付けのみ可(指定外部品)

- マグネット式は公道不可

- 信頼できるメーカー品を選ぶ

正しい知識と確実な取り付けで、ジムニーやシエラを安全なカスタムカーに仕上げましょう。